2018年4月6日金曜日

紀州藩 鄕組一札 2018.1.31

2018年2月14日水曜日

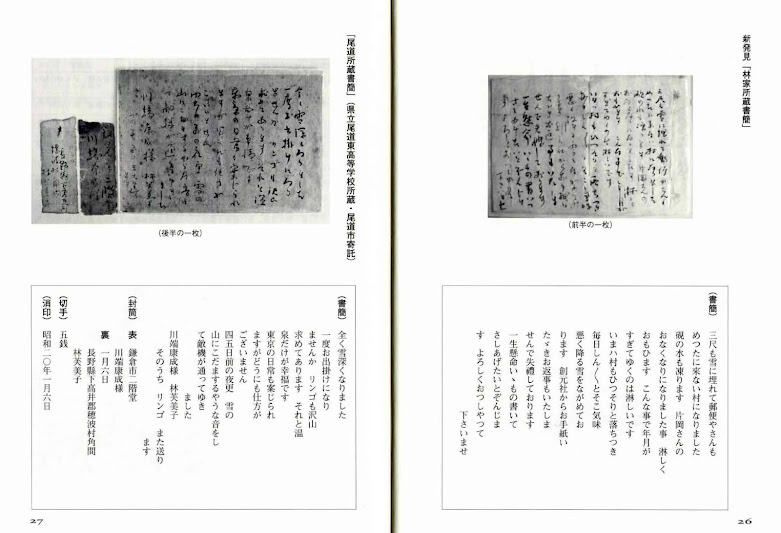

林芙美子の川端康成宛て毛筆書簡 半世紀の別離 2013.3.31 尾道文化31

ー尾道東高等学校所蔵の書簡と林福江氏所蔵の林芙美子墨書資料ー

長野県角間温泉と上林温泉とは、林芙美子が戦禍を避けて疎開した地として知られる。時は昭和十九年四月から二十年十月までの間で、幼児の林泰と母林キクを連れての疎開であった。温泉地とはいっても、当時は内湯を持たない旅館が五軒あるばかりで、集落の中央に共同湯があり、百姓衆が米味噌をたづさえて自炊をしながら湯に入りにくるような、素朴な温泉である*1。

この地を見るために角間温泉に向かったのは平成二十四年三月十八日であった。行ってみると、海辺の暖かい尾道とはまるで違って、角間温泉にはまだ一面の雪景色がひろがっていた。林芙美子が二番目に住んだ柴草元吉の旧屋に林芙美子文学館があり、近くに住む黒鳥正人氏が館長をつとめている。黒鳥氏の黒鳥商店は、疎開中の林芙美子が炭や味噌を買うためによく訪れた店で、当時信州大学の学生であった黒鳥氏は、読みなさいといって林芙美子から数冊の本を贈られた人である。

角間温泉の旅館や外湯、薬師堂の位置は、山本秀麿氏が描いた地図が最も詳しい。山本氏は山本保穂波村村長の子息で、林芙美子が最初に住んだ牛木宅はもともと山本氏の母屋だった家である*2。この地図によって、林芙美子の疎開先と「牧歌」「夢一夜」「童話の世界」「作家の手帳」などで描かれる角間温泉のことがよく分かる。

昭和20年 疎開中の林芙美子と林泰 福島屋旅館の二階 角間温泉の大湯がみえる(林福江氏蔵)館長の黒鳥正人氏が運転する車で上林温泉塵表閣に近い志賀高原ロマン美術館を訪れたのは十九日であった。美術館では丁度林芙美子展を企画しており、その準備のために奔走している学芸員の方に引き合わせてくれるためであった。学芸員は鈴木幸野女史で、東北大学大学院博士課程を経て二〇一一年四月に赴任してきたばかりという、清楚な女優の雰囲気をもつ才気あふれる人であった。

鈴木女史は私が広島県から林芙美子を調査するために来たと知ると、ぱっと表情が明るくなり、すぐに執務室からファイリングした資料を持ってきてこう言った。

林福江さんからお借りしてきたこの一枚を展示するために、説明文を作ろうとして調べたところ、神奈川近代文学館が二〇一一年十月に開催した、いま輝く林芙美子展の図録に載っている林芙美子の手紙の写真と似ていると思いました。この川端康成あての手紙は尾道東高校の所蔵となっています。しかし福江さんの資料と尾道の資料とがつながりがあるかどうかは、まだ確定することができません。確かめて頂けますか。

続けて

川端康成が書いたものを調べたところ、「林さんの手紙」という林芙美子を追悼した文章に、福江さんところの一枚と尾道の資料にある言葉が引かれているように思うのですが、その一枚の字をすべて読むことができず、確証が持てません。何と書いてあるか読んで頂けますか。

たちまちのうちに私は、尾道東高等学校所蔵の書簡と林福江さん所蔵の一枚とを照合するという課題を与えられた。そのためには、今美術館にある一枚を持って尾道東高等学校に行かねばならない。私は原寸大にコピーしたもので代用することにし、鈴木女史に複写を依頼した。おしなべて、古文書や古書籍を調べるときは、デジタルカメラよりもコピーの方が有用であることが多い。原寸が正確に分かるからである。

尾道に戻った私は、尾道東高等学校が所蔵する林芙美子の書簡を閲覧すべく、尾道市教育委員会に問い合わせた。すると担当部局である文化振興課の水馬宏昌氏がすぐに対応してくれた。水馬氏は過去に幾度も林芙美子特別展を開催し、来たる生誕百十年のために記念事業を企画中という、いわば尾道市文化遺産のエキスパートであった。

尾道東高等学校が所蔵する林芙美子の墨書書簡は、『尾道と林芙美子・アルバム』(一九八四年刊)で、書簡の写真とともに

昭和四年一月十六日付長野県上林温泉への旅行先から川端康成へたより(東高校所蔵)

の説明を付けて紹介されて以来、続いて『新潮日本文学アルバム

林芙美子』新潮社(一九八六年刊)がこの書簡の写真を、日付は

昭和二十年一月十六日

と修正して掲載していた。昨年の神奈川近代文学館の図録『いま輝く林芙美子 没後60年記念展』(二〇一一年)でも同じ写真と、同じ日付の「一月十六日」の説明を付けて掲載されていた。

すなわち、林芙美子の書簡が尾道にあることは、その実物写真と一月十六日の日付とともに汎く世に知られていたのである。

林福江氏所蔵資料の原寸大のコピーを持って、尾道市立図書館を訪れたのは三月二十二日であった。林芙美子の書簡は図書館の閉架書庫に保管されているとのことで、水馬氏の案内を受けた。書簡は閉架書庫に設置された金庫の中にあり、図書館の鍵で閉架書庫を開け、尾道市の鍵で金庫を開けるという厳重さであった。

桐の箱から取り出された書簡は、墨書の封筒と和紙一枚とがセットになったものであった。封筒の表には「鎌倉市二階堂

川端康成様」と書かれ、裏には「長野縣下高井郡穂波村角間 林芙美子 一月六日」と書かれていた。日付は、これまでは「一月十六日」とされていたが、よく見ると「一月六日」であった。なにごとも原物にあたってみなければ分からない。

原寸大のコピーと目の前の書簡とを比べてみたところ、和紙の縦横の寸法が一致したのみならず、封筒に入れる際に折った折り目も一致した。折り目を書簡の上に近づけると、線の太さ、長さ、間隔までもが完全に重なったのである。立ち合った人びとは一様に、言葉にならない声をもらして感嘆した。そして墨書の筆致、運筆に注意を向けて比べて見たところ、書簡とコピーとの筆致、運筆は同じように見えた。

このことにより、林芙美子の書簡の封筒には、本来は二枚が入っていたと考えられた。また書簡の内容も、尾道のには「全く雪深くなりました」とあり、持参した一枚には「三尺も雪に埋もれて……硯の水も凍ります……しんしんとそこ気味悪く降る雪をながめております」とあって、どちらにも角間の冬の厳しさが綴られ、そこには連続性があるように思われた。

しかし、コピーを根拠にして結論を出すわけにはいかない。断定するためには、コピーではなく林福江氏所蔵の原本と照合することが必須となる。その照合のための交渉と日程の調整は尾道市の水馬氏が行なってくれることになった。

本来は二枚の書簡が、なぜ一枚は尾道に、一枚は東京の林福江氏の所にあったのか、それは謎として残る。その謎を解くためには、尾道東高等学校に所蔵されることになった背景と時期とを知る必要がある。書簡を管理する尾道市としては、これまでの経緯を伝える目的もあり、すぐさま尾道東高等学校と連絡をとってくれた。

尾道東高等学校を訪れたのは四月十六日であった。県立尾道高等女学校からの同窓会組織である浦曙会の会長木原康孝氏と尾道東高等学校の佐々木伸考校長及び図書館司書女史を始めとする学校側の先生方と、尾道市側の職員との総勢八名が校長室に集まった。

学校の公的記録には、林芙美子の書簡に関する記載はなかったが、図書館所蔵の毎日新聞昭和三十七年四月八日備後版に、この書簡に関する記事があると教えられた。記事には「遺品の数々が届く 母校の尾道東高校に」の見出しで、芙美子が描いた裸婦の油絵とともに角間からの書簡の写真が掲載され、これらの遺品が林緑敏氏から届いたことが報じられていた。この他に、昭和四十八年十一月に届いた林緑敏氏からの手紙や、「佛通寺旅行記 一乙

林フミコ」が載る大正八年七月発行の尾道高等女学校校友会誌『真多満』など、貴重な資料を閲覧することができた。

林芙美子の書簡が東京の林緑敏氏のもとから尾道に来たのは、昭和三十七年四月であることが分かった。林緑敏氏は、林芙美子の数ある遺品の中から、川端康成と林芙美子の名が記されたこの書簡と、芙美子が描いた裸婦像という一級品を選び出して、尾道に届けた。氏の尾道に対する愛着と誠実さに心打たれる。それはまた、生前の芙美子の思いでもあった。それを身近に感じていた緑敏氏がこれら一級品を選んだのは、自然のことであったと思われる。

尾道東高等学校を訪れたことによって、本来は二枚に書かれた書簡を一枚は尾道に一枚は東京にと分けたのは、林緑敏氏であったということが分かった。ではなぜそうしたのだろうか。また、なぜ川端康成ではなく林綠敏氏がこの書簡を持っていたのだろうか。

その後、五月二十五日に私は再び角間に出かけた。志賀高原ロマン美術館で開催中の「わたし林芙美子」展で企画された、「座談会

林芙美子―角間での姿」の話者の一人として参加するためだった。角間で疎開中の林芙美子をよく知る黒鳥正人氏と山本秀麿氏の談話に加わって、私は林芙美子と魯迅のことについて話をした。特に林芙美子所蔵の魯迅から贈られた腕輪について述べた。この林芙美子展では、書簡の墨書一枚とともに魯迅からの腕輪も東京から運ばれて展示されていたからである*3。書簡の墨書一枚は厳重にガラスケースに納められ、「林芙美子 角間からの書簡(川端康成宛)」の解説文とともに、横には尾道東高等学校所蔵の写真が展示されていた。

芙美子は当時お金がなくて、いろいろと頼みに来たんですよ。芙美子はうちの母のことを悪く書いて、ここまで書かなくてもいいのにと思うほどなんですが。芙美子は、領収書を束のようにたくさん作っていて<金・・・圓>と書いてありました。空白に数字だけ書けばいいようにして。店に来ると、そこに金額を書いて母に渡す。実際にはお金を払わないで。その束をこんなに(両手で示して)持っていた。ここにも(ようだや旅館にも)それがあるんじゃないの。わたしの母が、米か味噌を取りに来た芙美子に、言い方が悪かったんだと思うんだけれど、「お金を払って」という意味のことを言ったら、「あげるわよ」と小銭をばらまいて出て行った。そんなことから悪く書いているみたい。うちも当時は、困った時はひどくて、近くの山本秀麿さんの家一軒だけで、どうにかやって行けたことがあった。

黒鳥氏の黒鳥商店は、角間温泉で唯一の日用品を扱う商店で、当時はもとより現在でもほかに店はない。黒鳥氏の話は現地で聞くと、からからの乾土に雨水がしみこむように私の中に伝わってきた。*4

林芙美子展の座談会は、二十六日午後一時半から三時まで美術館二階の展示室で行われ、鈴木幸野女史の爽やかな司会に、話者の座談には熱がこもった。注目すべきは、夏目漱石、与謝野晶子、志賀直哉、川端康成、林芙美子など多くの文人が宿泊した上林温泉塵表閣の女将、小林美知子氏の講話があったことで、女将は旅館に伝わる林芙美子の写真をかざしながら、祖母小林マツ、母小林はつみが接した文人と、川端が執筆に使用した座卓のことなどを語ってくれた。壷井栄と林芙美子の小説には、東京から角間に疎開した川村学園の学童が登場するが、女将はその川村学園の卒業生で、自らも不思議な縁を感じると印象的な言葉で締めくくった。

その夜宿泊した高島屋旅館には帳場の鴨居の上に横長の額が掛かっていた。女将に聞くと、横山大観から届いた祖父あての手紙だという。角間には横山大観も訪れ、その別荘、嶽心荘がある。角間と横山大観のつながりは深く、祖父の高相芳之助は山本保村長とともに活躍した角間の実力者であった。これは後に調べて分かったことである。その際、横山大観の墨書の字を読みとろうと試み、翻字したものを宿泊の礼状に託して女将に送ったところ、丁重な返書が届いた。

志賀高原ロマン美術館の林芙美子展は六月二十四日終了し、出品されていた林芙美子の遺品は東京の林福江氏のもとに返されていた。いよいよ原物と原物とを照らし合わせる時が来た。尾道市から書簡の原物を携えて上京した水馬氏に同行したのは、八月八日であった。林福江氏の邸宅は林芙美子記念館からほど近い閑静な住宅街にあった。一人でお住まいである。この日は特に林福江氏のお声がけで甥の令夫人と林芙美子研究家の浦野利喜子氏が来ていた。

居間の大きなテーブルに福江氏が隣の部屋から運んできた芙美子の墨書一枚が置かれた。それに対面するように尾道から運ばれた墨書一枚が置かれた。林芙美子の書簡が元の姿に戻った瞬間であった。部屋は静まりかえった。

林家のもとに尾道からのものが戻ってきたようでもあり、尾道の封筒の中に林家のものが戻ってきたようでもあった。

顔を近づけて注意深く見ると、確かに折り目についた線の太さと長さ、間隔は同じで、和紙の大きさと質感も同じであった。半世紀の時を経て、一つのものと確認された瞬間であった。

だが、この二つは半世紀を経た今は同じものではないように見えた。それは色褪せによる劣化の度合いの違いによる。林福江氏の一枚は色褪せがなく黒々とした墨痕があざやかであるが、尾道の一枚は色褪せと染みによる経年の汚れが目立ち墨の黒さにもあざやかさがなかった。

林福江氏のものは、林芙美子の自筆原稿やその他の書き付けと同じ箱の中にしまわれていた。箱は紙製の菓子箱で特別なものではないが、自筆原稿の間に挟まれていたために、それが幸いして当初のままの姿が保たれていたのだと思われた。尾道ではどのように扱っていたのであろう。

半世紀を経て再会した林芙美子の書簡 林家の一枚(左)と尾道の一枚(右)を見る林福江氏

2012年8月8日 筆者写

林福江氏は、尾道から来た私達二人をこころよく迎えてくれた。日本茶に添えられた水饅頭をいただきながら、歓談は午後一時から三時までの二時間に及んだ。話をしながら、私達の手が銘銘皿に伸びないのを見ると、「召し上がってください、遠慮はいりませんからここでは。どうぞどうぞ」と勧めてくれ、銘銘皿が空いたと見ると、さりげなく立ってお盆の上に梨をのせて戻って来られる。その所作がまことに自然で、いつの間にか話が続き、いつの間にか梨がむかれている。目の前で包丁が動くのだが、「長野からいただいたんですよ、お口に合うかどうか。どうぞどうぞ」と言われて初めて、新しい銘銘皿に代わっていることに気がつく。話は、信州、鹿児島、泰ちゃん、尾道から、満洲、ペン部隊にまで及んで尽きることがなかった。林福江氏はもうすぐ八十五歳だが、まことにお元気である。

以上が長野で始まり尾道を経て東京で団円を迎えた林芙美子の書簡の顛末である。次にはこの書簡の学術的価値とその考察について述べておかねばならない。

東京が七十機の米軍B29に爆撃された昭和十九年は、戦況に関する流言が日本国中を飛び交い、食糧が欠乏してのら犬が到る処で野生化していた(朝日新聞)。そのような暗い時代を角間で過ごす林芙美子から、「四五日前の夜更 雪の山にこだまするやうな音をして敵機が通つてゆきました」と書かれた手紙が来ていたことを、最初に世に知らせたのは川端康成であった。それは昭和二十六年、林芙美子が「めし」連載中に急逝して世間が衝撃を受けたとき、すぐに「追悼・林芙美子」を出した『文学界』(八月号)に発表された「林芙美子さんの手紙」においてであった。

川端康成は、「芙美子さんの手紙は、家のなかを十時間ほどさがして、三十通余り見つかつた。公にしてさしさはりのあるものはなく、また潔く立ち入つたものもない。しかし、どれにも芙美子さんらしい心づくしは現れてゐる」と書き、

昭和十九年に芙美子さんは信州に疎開した。上林から角間に移つた。御主人の実家も近く、上林温泉は古いなじみだつた。私も芙美子さんに招かれて上林の塵表閣に行き、御主人の実家へも行つた。

昭和二十年一月六日づけ、角間温泉からの手紙に、「三尺も雪に埋もれて郵便やさんもめつたに来ない村になりました 硯の水も凍ります 片岡さんのおなくなりになりました事淋しくおもひます(中略)四五日前の夜更 雪の山にこだまするやうな音をして敵機が通つてゆきました」などとある。十九年の秋、私は片岡鉄兵君と二人で角間の疎開先へ芙美子さんをたづねたのだつた。

と書いた。これがその存在を世に知らせた最初である。注目すべきは川端康成が引用した手紙の文面である。「(中略)」で区切った前の部分が林福江氏のところにある一枚の文面で、後ろの部分が尾道にある一枚の文面を示している。従って尾道東高等学校に寄贈された時にこの書簡の背景について調査をしていれば、川端康成の追悼文に行き当ったはずで、尾道の書簡には前半部が欠けていることが分かり、もう一枚がどこかに存在すると推定できたと思われる。その時に東京の林綠敏氏に問合せていれば、もう一枚の行方と、林綠敏氏が二つに分けた理由とを聞くことができたはずである。

だがこの書簡は、『川端康成全集』(新潮社)に当然のことながら収録されていない。そのために近代文学研究者の目に触れることはなかったという事情がある。それだけになおさら、尾道と東京とで書簡が合わさったことの意義は大きい。初めてその全容が明らかになったからである。

林芙美子が角間から出したこの書簡には、川端康成にあてて書かなければならない理由があった。書いたのは正月の六日だが、その一週間前の十二月三十日づけの手紙が川端康成から届いていたからである。手紙の冒頭は「片岡君の遺骨」から始まる。

片岡君の遺骨昨朝帰京、御通夜と内輪の供養すませて夕方戻りました。さびしくてなりません。

牛木さんからの最後の林檎ハ奥さんが紀伊田辺へ持参、すりおろした搾り汁に砂糖もまぜて臨終近く飲ませたさうです。奥さん到着の時ハもうもの言へず、分る事ハ分つたらしく、何か口を動かし涙をこぼしたさうです。私ハ汽車の不都合で御骨の迎へにも行けませんでした。このお正月、お正月ハ致しません。空襲の方ハ鎌倉これまで安全、一月徹夜の仕事つゞけてゐました。こんな手紙お正月早々失礼。御機嫌よう。牛子様によろしく。創元社の詩集の御ねがひ御承知下さいましたか。小林君も支那から帰りましたが、まだ会ひません。

十二月三十日 川端康成

林芙美子様

(昭和十九年十二月三十日付 鎌倉二階堂三二五 川端康成より 長野県下高井郡穂波村角間温泉 林芙美子あて)

川端康成より林芙美子あての書簡昭和十九年十二月三十日付 (新宿歴史博物館蔵)

これに対する返書がこのたびの尾道と東京の書簡なのである。林芙美子の返書全文をあげる。

三尺も雪に埋れて郵便やさんもめつたに来ない村になりました 硯の水も凍ります 片岡さんのおなくなりになりました事 淋しくおもひます こんな事で年月がすぎてゆくのは淋しいです

いまハ村もひつそりと落ちつき毎日しんしんとそこ気味悪く降る雪をながめております 創元社からお手紙いたゞきお返事もいたしませんで失礼しております 一生懸命いゝもの書いてさしあげたいとぞんじます よろしくおつしやつて下さいませ

全く雪深くなりました 一度お出掛けになりませんか リンゴも沢山求めてあります それと温泉だけが幸福です 東京の日常も案じられますがどうにも仕方がございません

四五日前の夜更 雪の山にこだまするやうな音をして敵機が通つてゆきました

川端康成様 林芙美子

そのうちリンゴまた送ります

(昭和二十年一月六日付 長野県下高井郡穂波村角間 林芙美子より 鎌倉市二階堂 川端康成あて)

片岡さんとは片岡鉄兵のことで、十二月二十五日に和歌山県田辺市で息をひきとったばかりであった。臨終の様子と遺骨が東京に戻ったことを知った林芙美子は、哀悼の意を伝え併せて身を潜めるように暮らす角間の様子を伝えた。「雪の山にこだまするやうな音をして敵機が通つてゆきました」と伝える表現は、今読んでも臨場感があって思わず身構える。

この時の記憶がいつまでも鮮烈に残っていたのであろう。林芙美子が後に発表した作品の中に次のようなものがある。

赤いテールランプをつけた飛行機が、まるで流星のやうに速く村の上を通りすぎてゆきました。ぶうん、ぶうん、ぶうん、金属性の澄んだ音が山々に反射してゆきます。

この夕べ星ひらく空こだまして 飛行機の谷間おどろに鳴り渡る隈

(「作家の手帳」)

二機、銀色の大きい飛行機がぐうんぐうんぐうんと明るいエンヂンの音をたてゝコバルト色の晴れた空の上を飛んでいる (「うき草」)

片岡鉄兵は、川端康成、横光利一とともに『文芸時代』を創刊し、新感覚派と呼ばれたことで知られる。川端康成とは特に親交が深く、妻の光枝は川端康成の茨木中学時代の親友の妹で、「片岡君と私との二家族は共に夏冬を山間海辺で過すのが戦前の習はしだった」と川端が書いている*5。

林芙美子と片岡鉄兵とは、芙美子の女中、事務員、女給時代からの付き合いで、「放浪記」に「今日も南天堂は酔ひどれでいつぱい。(略)集まるもの、(略)片岡鉄兵、渡辺渡、壷井繁治(略)。黒いルパシカを着た壷井繁治と、角帯を締めた片岡鉄兵がにやにや笑つてゐる」と登場する。下落合では互いの住まいが近く、「夜鉄さん夫妻見える。手造りの料理を出し、ビールを抜く」と『日記』に見え(東峰書房、昭和十六年十月)、林芙美子がペン部隊の一員として中国に渡った時は片岡鉄兵も一緒で、「私の横には蘆州から帰つて来た片岡鉄兵さん、滝井孝作さんがゐた」と「北岸部隊」にも登場する。

そして片岡鉄兵が死ぬ前の三人の親交は特に濃く、片岡鉄兵と川端康成は角間に疎開している林芙美子に会いに行っている。その時のことを記したものには次のようなものがある。

十九年の秋、私は片岡鉄兵君と二人で角間の疎開先きへ芙美子さんをたづねたのだつた。(略)芙美子さんのところに着いて、宿をとつてもらつて、鳥鍋を御馳走になると、あくる日片岡君は腹をこはして寝こんだ。(略)片岡君はその時分もう死病にとりつかれてゐたらしく、すぐ腹工合が悪くなるやうだつた。

(川端康成「林芙美子さんの手紙」)

この一年ばかり片岡君が病みながら頻りと旅に出たさまは幾らか異常だつた。誘はれて私が同行したのは秋の信州だつた。角間温泉に着いた翌々日から片岡君は下痢をして、そこに疎開の林芙美子氏らに四五日厄介をかけた。(川端康成「片岡鉄兵の死」)

この村で私は三年を暮し、二度目の旅館の空家の一室を借りて住んでゐる頃、川端康成、片岡鉄兵のお二人が尋づねてみえた(略)。 (林芙美子「あとがき」*1)

角間で病身の片岡鉄兵を介抱する林芙美子の姿が目に浮かんでくる。片岡鉄兵が病死する一カ月前のことであった。

この様な間柄であったことを知った上で川端康成と林芙美子との間に交わされた書簡を読むと、綴られた言葉の一つ一つに重みが加わって来る。芙美子が末尾に書き添えた、「そのうちリンゴまた送ります」は、決して形の上だけの結びではない。友を失った悲しみに沈む川端康成の耳もとに息がとどくような、林芙美子の優しいささやきのように思える。

川端康成は林芙美子からの返書がとどいた後、片岡鉄兵のために葬儀や弔辞、追悼号のことで奔走した。「一月はほとんど片岡鉄兵さんのことで頭がいっぱいで、弔辞を人に依頼したり文集の計画であちこち行ったりしていました」*6と妻の川端秀子が記したように、文藝春秋に行っては葬式の手伝いを頼み、菊池寛、横光利一、小島政二郞、今村洋子、藤澤恒夫など多くの友人に弔辞を依頼した。

それははからずも、六年後に林芙美子の死に対したときの川端康成と、同じであった。林芙美子には多くの「あとがき」「はしがき」「自序」「後記」がある。そのどの一篇にも意味があって見逃せない。すらすらと書いているようでいて、本当は力を込めて書いている。このあとがきにも、力を込めて書かねばならないことが残っている。それは、川端康成が受け取った角間からの林芙美子の書簡が、なぜ林綠敏の所にあったのかということである。そして林綠敏がなぜ一枚を手元に残していたのかということである。

これらは確たる証言と証拠がないゆえ推定するにとどまるが、私の見解を書いておきたい。

川端康成が「林芙美子さんの手紙」(『文学界』追悼・林芙美子)を書いたとき、角間からの書簡は手元にあった。しかも捜すと他に三十通余り見つかっていた。その三十通余りは現在どこにあるかといえば、鎌倉の財団法人川端康成記念会に所蔵されている。つまり、川端康成は「林芙美子さんの手紙」を書いたのちも三十通は手元に置き、角間からの一通だけを遺族の林綠敏に返したのである。

そこには、林芙美子の死を誰よりも強く受けとめて葬儀委員長を務めた川端康成の深い思いがあったのであろう。戦争、満洲、ペン部隊、角間、片岡鉄兵。林芙美子との苦難であったがまた楽しくもあった日々への深い思いが、この一通を特別のものにしたと思われる。その特別な一通を林芙美子の遺品として遺族に返したのであろう。しかもこの一通は美術的に見ても林芙美子の書としてもとりわけ美しい。川端康成の清らかで真っ直ぐな姿勢と、遺族への思いやりが感じられる。

次に、尾道東高等学校に寄贈するとき林綠敏はなぜ一枚を自分の手元に残したのかということである。尾道東高等学校に寄贈した書簡を林綠敏がなぜ選んだのかについては、その理由を右に述べた。林芙美子と川端康成の名前が記されている資料は誰が見ても価値があるからである。では、手元に残した一枚は価値がないかというと、林綠敏にとってはこちらの方こそ価値があった。それは代価をともなう価値ではなく、文学界に歴史を伝えるという価値である。手元に残した一枚には、片岡鉄兵の死が綴られ、創元社からの出版が綴られ、そしていいものを書きたいという林芙美子の魂が綴られている。林綠敏は手元に残した一枚の中に他人には見えない林芙美子を見ていたのであろう。*1 林芙美子「あとがき」『晩菊 林芙美子文庫』新潮社、昭和24年3月

*2 山本秀麿『梅は匂ひよ、人は心よ―信州を愛した林芙美子―』北進ローカル、平成20年10月。角間温泉の地図は同書による。

*3 信濃毎日新聞二〇一二年五月二十七日地域東北信に「山ノ内町の疎開 当時振り返る 林芙美子 角間での姿は 面識ある町民ら座談会」の見出しで記事がある。

*4 林芙美子「連載小説 作家の手帳(第二回)」『紺青』雄鶏社、昭和21年8月号

*5 川端康成「片岡鉄兵の死」昭和20年3月

*6 川端秀子「川端康成の思い出(三十二)」『川端康成全集』第29巻附録、新潮社

2018年2月7日水曜日

鉛山温泉詠んだ新資料 湯崎の旧家で見つかる 紀伊民報2018.2.3

|

| 紀伊民報 鉛山に遊ぶ詩 |

「白浜湯崎の旧家で見つかる」

和歌山市東旅籠町の真宗本願寺派・本弘寺の第12代住職、小山憲栄が1901(明治34)年に白浜温泉を訪れて詠んだ漢詩がこのほど、同町湯崎の旧家で見つかった。

詩を解読した福山大学名誉教授(中国文学)の久保卓哉さん(67)=白浜町瀬戸=は「鉛山温泉(白浜温泉)を詠んだ詩としては、これまで知られていないもので新資料とみられる」と話している。

見つかったのは七言絶句で、久保さんによると

「僊境窅閇江海開 靈泉淨沸滌塵來

誰知駐輦千秋後 長有雲烟護古臺」

「仙境 窅閉(ようへい)にして 江海開き

霊泉 淨沸して 塵を滌(あら)い来たる

誰か知らんや 駐輦(ちゅうれん) 千秋の後

長く雲烟(うんえん)有りて 古台を護(まも)れるを」

と書いている。

「遊鉛山十二首之一 七十四歳飛陰道人」の記述もあり、憲栄が74歳の時に鉛山温泉を訪れ、12首作った「遊鉛山詩」の第一首と見られる。

漢詩は掛軸にして保存されている。旧家の関係者によると「毎年、正月になると藏から出してきて、床の間に掛けていた」という。

この他にも憲栄の作品が残っていないかなどについては、これからの調査が待たれる。

小山憲栄は文政10(1827)年に生れ、明治36(1903)年に亡くなった。

学問に長じた僧侶で「有宗七十五法記講義」「異部宗輪論述記発靱」「十二因縁啓蒙」など多くの著作がある。

久保さんは、憲栄が鉛山温泉を訪れた際に湯崎の有田屋(昭和初期に廃業)に泊まり、有田屋の求めに応じてこの漢詩を揮毫したのではないかとみている。

有田屋の当時の当主は三木善左衛門で、善左衛門はこの時すでに『瀬戸鉛山温泉図』(1890年)を発行している。

この『瀬戸鉛山温泉図』には藤田苔巖作画の瀬戸鉛山温泉図と、その図の上面に祇園南海の「鉛山七境詩」、津田香巌の「倣南海先生七境題目更撰五景詩」、菊池海叟の「龍門詩」を入れている。

本弘寺は太平洋戦争の空襲で本堂や庫裡などが全焼。憲栄の墓はあるものの伝来のものは全て焼失したという。

久保さんは「江戸から明治にかけて白浜を訪れる文人を顯彰した湯崎の旅館有田屋の功績はまことに大きい」と話している。

2017年10月4日水曜日

「日記」 『国語の表現』学術図書出版社

夏目漱石は『吾輩は猫である』の中で日記について猫にこう言わせている。

第一日記などという無用のものは決してつけない。つける必要がないからである。主人の様に裏表のある人間は日記でも書いて世間に出されない自己の面目を暗室内に発揮する必要があるかも知れないが、我等猫属に至ると行住坐臥、行屎送尿悉く真正の日記であるから、別段そんな面倒な手数をして、己れの真面目を保存するには及ばぬと思ふ。日記をつけるひまがあるなら縁側に寝て居る迄の事さ。

ここには、日記とは世間に出すことができない心中の真相を、日記という暗室の中で人知れずに吐き出すものであると言っている。また、猫とは違ってそれを書かざるをえない人間の因果な宿業を漱石はあばき出してもいる。魂を告白し自己を凝視する鏡のごときもの、それが日記であるということだ。

日記をいかに書くか。漱石の日記のようにきわめて簡単に心覚えを箇条書にする書き方もあるが、青年期の日記というものは、自己表現欲にかられて書く思索的なものが多い。

次のは、詩人中原中也の二十歳の日記。つけ始めた日からのものである。

一月十二日(水曜) 向上するのは性格ではない、道徳だ。心懸けとしては道徳しかない。(質実であればよいのだ)

一月十三日(木曜) 頭の悪いということだけが罪悪だ。(恐らく地上最後の言葉)

一月十四日(金曜) 恵まれてゐるといふ。いかにも不公平なやうだ。だって恵まれた者は恵まれているだけ好いことをし、恵まれてない者は、恵まれてないだけのことしかしてはゐないではないか。

一月十五日(土曜) 天才だけが好いのだ。あとは何といっても大同小異なのだ、それに過ぎないのだ。

一月十六日(日曜) こんなにがちゃがちゃの時代に、專門的にばっかり勉強している、好い芸術家ってものはゐない。

大岡昇平は中原の日記を「時々詩のようなリズムと区切りを持っているのが特徴である」と言う。

次は朝日新聞の「天声人語」を執筆していた論説委員深代惇郞の大学時代の日記である。

三月十八日 晴 十時起床 今日から彼岸の入り。何ものかを求める情熱を失ってはならない。或いは、何かもっと真実なるものを求めよというべきかも知れない。学ぶ情熱を失ってもよい。恋の情熱を失ってもよい。若しその人が自分の生命以上のものを見つけたのなら。全生命を投げ出しても守り抜くような価値を探す人、見いだした人に、僕は無条件に頭を下げる。その価値は愚かなものであるかも知れぬ。しかし、僕の問題とするのはすべての人格であって脳の重さではない。賢い人が如何唾棄すべき多くのものを持っているか。そんな例を幾度見てきたことか。「生きる」とは真剣に放浪し、探し、見つけることに外ならぬ。社会と馴れ合いにならぬ事。自分に又、忠実であること。これが<青春>の貴さであろう。それは決して年齢の問題ではない。

四月二十六日 晴 寒し 十時起床 女は行動に論理を持たない。女は嘘つきである。女は虚栄が生来的に強い。女は残酷である。女に対する呪詛は数限りなくいわれて来た。しかし、彼等は男と女が違うという当然の事を忘れていたのではないだろうか。人を美しくさせているものは決して德だけではない。女を美しくさせているものは或る時は虚栄であり、或る時は嘘である。女の德は人生を楽しくさせる事にあり、それが女の德であるならば、女性の嘘や虚栄や非論理性は呪詛するに当たらない。女性にとって美ほど貴いものはない。丁度、男性にとって力ほど貴いものはないように。美と善とを結びつけようとする誤った考え方が多い。範疇が異なっている。誰が女性の、あの悪徳の美しさを否定し得るだろうか。

中原のは毎日つけたものであり、深代のは随時つけたものだが、ともに青年期の思索の深まりを、抑え切れない自己表現欲にまかせて日記にぶつけた情熱が伝わってくる。

日記の一番の効用は、悩みの解消に役立つことである。悩みを頭の中で考えるだけでは、同じことを何度も繰り返し思うばかりで、解消の糸口をつかめないまま、ますます不安になり不愉快になり困惑することになるが、日記につければ文字を書く速度は考えめぐらす速度よりはるかに遅いのが普通であるから、文字を書き連ねながら相手の立場、自己の感情、第三者の意見等、幾重にも思索を深めることができ、書いているうちに絡まった悩みが解きほぐされてくる。水中でもがく自分を水の中から引き上げてくれるのである。それはまた、事態を客観的に見つめる習慣を身につけ、精神生活を向上させることにもなるのである。

ここで最近朝日新聞に掲載された廣島縣の高三女子の文章を紹介しよう。

私には彼がいます。友人の紹介でつきあい始めてもう六カ月がたちました。彼は私と同じ高三です。彼とのつきあいは、三日に一度の電話で一時間ほどお話するのと、約一カ月に一回、私の家へ遊びに来るくらいでした。彼の友人も一緒に来て、ゲームをしたりして、わいわい騒ぐような関係でした。私は彼とのそんなつきあいに十分満足していました。とっても幸せで、彼の事が大好きでたまりませんでした。で、この間、彼が電話で「おれの家にも遊びに来い」と言ったので、ためらうことなく翌日、彼の家へ行きました。彼の家には、だれもいませんでした。私は緊張しましたが、いつもの様に話をしていると、そんな気もどこかへ行って、とても楽しい時間がすぎました。冗談を言ってる内に、じゃれあいになり、クッションでたたき合ったりしている内に、急に強い力で腕を引っ張られ、抱きしめられ、押し倒されました。

私はびっくりして、半分泣きながら叫んでいました。彼もその声で我にかけったのか、私の体から手をはなしました。私は強い口調でののしり、けんかをして家に帰りました。つきあいだしてはじめてのけんかでした。彼が電話をしてきてくれて、長い間、話し合いました。彼は今まで思った事、考えた事、そして今思っている事を真剣に話してくれました。彼が言うには、彼は私と体の関係をもちたいのだそうです。今まで何度かそういうふうに思った事はあったけれど、我慢してきたと…。ショックでした。

彼の家であった事は、彼が全面的に悪いとは言えません。私もあまりに無神経だったし、反省しています。でも私は、彼と体の関係はもちたくありません。そうなれば、いつかわお互いにあきが来て、別れてしまうのではないか、そして再びあう時に笑顔であえないような気がする。私は彼にそんな考えを伝えましたが、彼はあまり納得してくれませんでした。今では前のように話をしていますが、私の心の中で何かがかわってしまいました。

彼から逃れようとする気持と、私だけが本気で彼は遊びでしかなかったんじゃないかという疑いが、毎日生じています。私はどうしたらいいのか、高三にもなって自分が判断できないのがなさけないけど、本当にわからないのです。彼が本当に好きなんです。こんなに人を好きになったのは初めてです。彼とわかれたくありません。でも体の関係をもつ事もいやです。男の子と女の子の心理は、ちがうとも思います。本当に悩んでしまいます。

これは新聞への投稿だが、自発的に書かずにいられなくなって書いた、公開を意識した日記と言える。悩みと感情の正体は自身にもまだ把握されていない。だがその過程を伝える筆力があり、読者の共感を呼ぶだけの力ある文章となっている。

日記は、また、文を書くおもしろ味を味わい、気軽に書く習慣をつけ、漢字、文字の筆記力と、用字用語の表現力を養うことができる。したがって文を書き慣れない人が日記をつける効用は大きい。

日記を長く書き続けるにはどうすればよいか。森鷗外の日記を見てみよう。

大正二年十二月十九日(水) 晴。 痢を病みて、午後退衙す。

二十日(木) 雨。 休。

二十一日(金) 雨。休。

二十二日(土) 陰。時々雨ふる。 休。

二十三日(日) 陰。

二十四日(月) 陰。 小金井良精来訪す。休。

二十五日(火) 晴。休。 本堂恒次郎来訪す。

二十六日(水) 晴。休。

「雨」「時々雨ふる」「休」の記述の中に、腹下しで体調を崩した鷗外が、午後を早退した後、陰うつな冬の空模様の中、一週間あまりもしっと静養している様子がうかがえる。このように、書くことがなければ天候や断片的な単語を並べるだけでよい。それだけでも日記は多くのことを物語るものなのである。